【观点提要】

王东琳:当前,人类对大脑的研究方兴未艾,呈现出喷薄向前的发展态势,吹响了人类探索人脑的时代号角。

胡占义:人工智能正在经历革命性的变革,深度网络和深度学习就是这样一种革命性技术,我们从事模式识别、图像理解的研究人员应该给予高度关注。

曾毅:链接脑神经数据平台的研究从多尺度、多数据源集成了哺乳动物、人脑等相关的数据,为神经计算模拟奠定了数据组织、理解与分析的基础。

韩华:为使高通量的神经网络重建成为可能,必须建立一套完整的定量分析系统,可自动将多个视场下的显微镜图像拼接成包含完整神经元的三维图像,然后将图像中神经元的形态及其突触提取出来,转化为易于分析的数字模型。

近期,欧盟和美国在近期相继启动人类脑计划,IBM和谷歌也不断发布人脑模拟计划的研究成果,大脑计划已成为研究热点,科学家们迫切揭示脑的工作机制。

在当天的活动上,“脑科学与智能化的未来”成为大家聚焦共议的话题。王东琳所长受邀为大家进行了主旨报告,来自模式识别国家重点实验室胡占义研究员、集成中心韩华高级工程师、计算大脑总体部曾毅副研究员分别进行了专题报告。徐波副所长主持了沙龙活动。

王东琳所长着眼于人类脑计划的国内外研究现状与发展趋势,介绍了美国大脑活动图谱(BAM)项目、欧盟人脑工程项目(HBP)、IBM的Compass的人脑模拟计划、谷歌大脑研究计划、英国的尖峰神经网络架构。经过几十年发展,人脑神经解剖、神经科学、人类认知科学和计算手段都取得了很大进展。当前,人类对大脑的研究方兴未艾,呈现出喷薄向前的发展态势。东琳所长认为,人类脑计划研究吹响了人类探索人脑的时代号角,对于研究所而言,既是挑战,也是机遇,希望研究所能够抓住机遇实现智能化与人脑研究的融合。

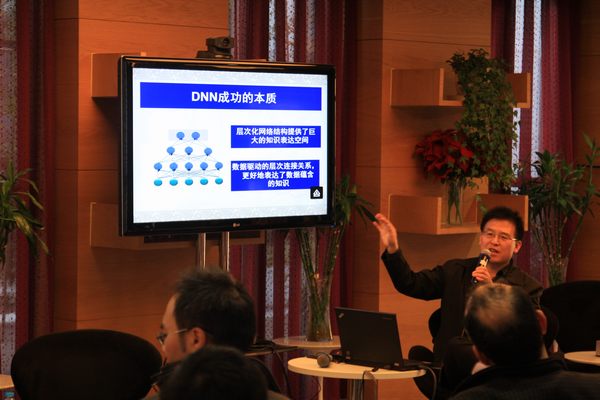

胡占义研究员做报告

胡占义研究员介绍说,人工智能正在经历革命性的变革,深度网络和深度学习就是这样一种革命性技术,我们从事模式识别、图像理解的研究人员应该给予高度关注。深度网络和深度学习成功的根本在于,多层次化的网络结构提供了语义表达的巨大空间,而数据驱动的层次化学习方法为充分挖掘这种能力提供了可行的手段。没有任何抽象的规则能比数据自身更能刻画数据自己。根据待解决的问题如何设计合适的深度网络可能是一个需要进一步认真探究的问题。本质上说,网络结构决定一切。胡占义认为,人类大脑在长期进化中逐渐形成了大量专有化的功能区域,如人脸识别区域等。估计深度网络,特别是后面的网络层次,可能也需要构建“专有化功能层”。

曾毅副研究员从人类探索和测度人脑手段的进步和认识,讨论了认知体系结构和人脑模拟的进展,并着重介绍了神经计算研究组近期开展的科学研究工作。链接脑神经数据平台的研究从多尺度、多数据源集成了哺乳动物、人脑等相关的数据,为神经计算模拟奠定了数据组织、理解与分析的基础。研究组在对神经元活动观测的基础上提出并实现了神经元放电活动预测模型,取得了较好的预测效果。此外,研究组进一步展示了对小鼠、小猫视觉方向选择特性相关部分神经网络动态活动的模拟,引起大家广泛的兴趣。

韩华高级工程师从神经网络微观重建方法的角度作了报告。韩华介绍说,快速的神经网络微观重建方法一直是神经科学家梦寐以求的技术。今年以来Nature、Science上陆续有多篇与之相关的文章发表。相较而言,国内状况不容乐观,突触层面的网络重构工作展开比较缓慢。韩华认为,为使高通量的神经网络重建成为可能,必须建立一套完整的定量分析系统,可自动将多个视场下的显微镜图像拼接成包含完整神经元的三维图像,然后将图像中神经元的形态及其突触提取出来,转化为易于分析的数字模型。韩华介绍说,他所在的团队已经联合有关的国内神经科学研究机构,初步搭建了微观重建的工程实验环境,并获取了一批动物脑序列切片的电镜图像数据及重建结果。下一步,还将深入研究空间分辨率达纳米级、高通量、自动化的生物脑结构重建方法,为建立可规模化作业的神经网络微观结构重建平台奠定基础。

“我们的规划是什么?做什么?怎么做?”“脑科学与信息和通信技术等工程技术有怎样的关联?”“如何实现二者的深度融合和大跨度交叉,催生科学技术的新突破?”这是活动现场一次次发出的叩问。

“咖啡时光·紫冬青年创新沙龙”系列活动是为了促进跨部门、跨学科交流,营造创新创业氛围,加强创新文化建设。根据活动设计,创新沙龙活动会通过报告、辩论等形式开展,面向全所人员开放,力争打造一个轻松互动交流学习平台,搭建研究所科研人员共同探讨、思维碰撞的平台。本期“脑计划与智能化的未来”是活动的第一次尝试。