当我们思考、记忆或感受时,大脑中的白质纤维束像高速公路一样传递信息,而皮层的复杂折叠则像地图上的山脉与河谷,为这些信息提供了独特的路径。长期以来,科学家往往将皮层形态(皮层几何模式)和白质通路(纤维束连接)分开研究,很少探讨它们之间的联系。这种研究局限意味着,我们可能错过了理解大脑整体运作的重要线索。

近日,中国科学院自动化研究所脑图谱与类脑智能实验室脑网络组研究团队揭示了人类大脑皮层几何模式与白质纤维连接的内在关系,提出了“白质纤维-皮层几何耦合”(Tract-Geometry Coupling,TGC)这一指标。该研究以“Mapping the coupling between tract reachability and cortical geometry of the human brain”为题发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。

白质纤维与皮层几何模式相互耦合,共同发育

白质纤维在不同脑区之间建立解剖连接,构成了大脑的“连接组”,它们就像一张庞大而精准的交通网络,保障信息在各个功能区域之间顺畅传递。同时,皮层的复杂折叠形态在有限的颅腔内极大地提升了表面积,让更多神经元和连接得以容纳,从而支持复杂功能的实现。研究表明,这两者在发育过程中并不是独立存在,而是持续相互影响:胎儿期开始,白质纤维支撑皮层向外扩展;皮层折叠又对白质施加张力,改变纤维走向。这种动态互动贯穿整个儿童期与青少年期,直到成年才趋于稳定。临床病例也印证了这种耦合:当严重外伤损伤白质时,皮层形态也会随之改变,并伴随认知或情绪障碍。因此,建立并量化皮层几何与白质通路的耦合关系,对于理解大脑在发育、成熟和衰老过程中的变化至关重要。

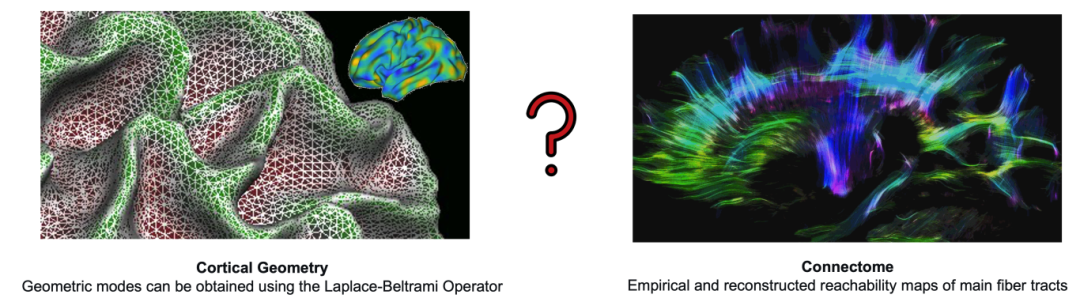

如何刻画大脑皮层几何模式与白质纤维连接的耦合关系?

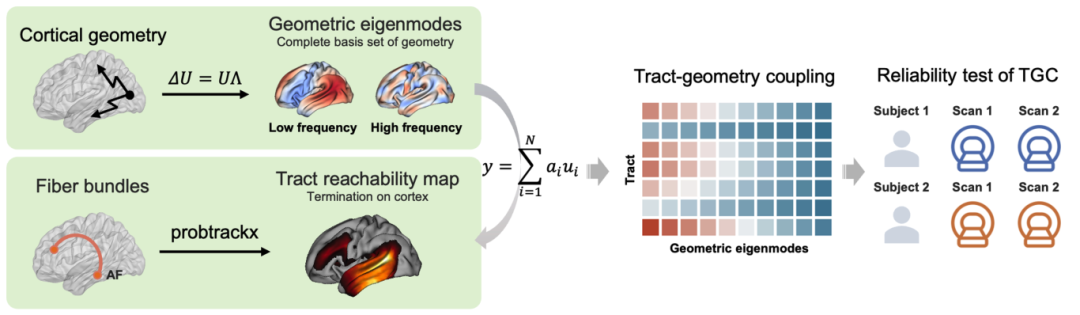

为了量化这种耦合关系,团队利用高分辨率多模态磁共振成像(MRI)数据,刻画了皮层几何与白质纤维束的耦合。对于皮层几何模式,他们通过数学分解得到一系列不同频率的几何本征模,这组完备基可以描述任务诱发和静息状态下大脑皮层的连接和激活模式;对于纤维束,他们通过弥散磁共振成像描绘36条主要白质纤维束在皮层表面终止的概率图来表征纤维束的皮层投射模式。结果显示,皮层的几何本征模可以高度准确地重建纤维束的终止分布模式,就像地形决定河流走向。他们将这种定量刻画的耦合关系称之为“白质纤维-皮层几何耦合”(TGC)。TGC在重复测量中高度稳定,且能作为“指纹”区分和识别个体。

白质纤维-皮层几何耦合的构建

基因与环境:谁在主导大脑的发育?

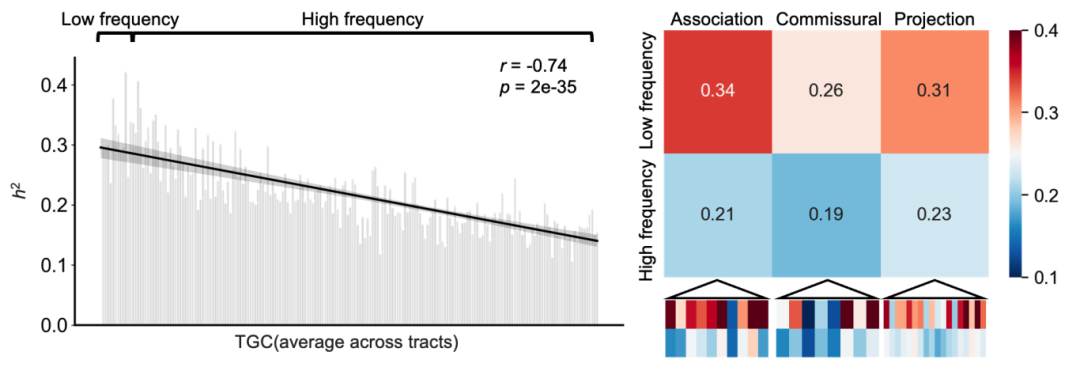

对TGC的进一步分析揭示了不同频率几何本征模的不同作用。低频本征模表征着大尺度、平滑的形态结构,受到遗传的影响显著;而高频本征模则捕捉到更精细、局部化的结构,往往受生活环境、学习经历等后天因素的塑造。这意味着人类的脑结构既有天生的蓝图,也在一生中不断被经验打磨。此外,研究还发现投射纤维束与皮层几何模式的耦合具有更高的遗传性,这与其在个体发育与进化中的保守作用一致。

TGC的遗传度分析

脑结构预测脑功能与认知行为

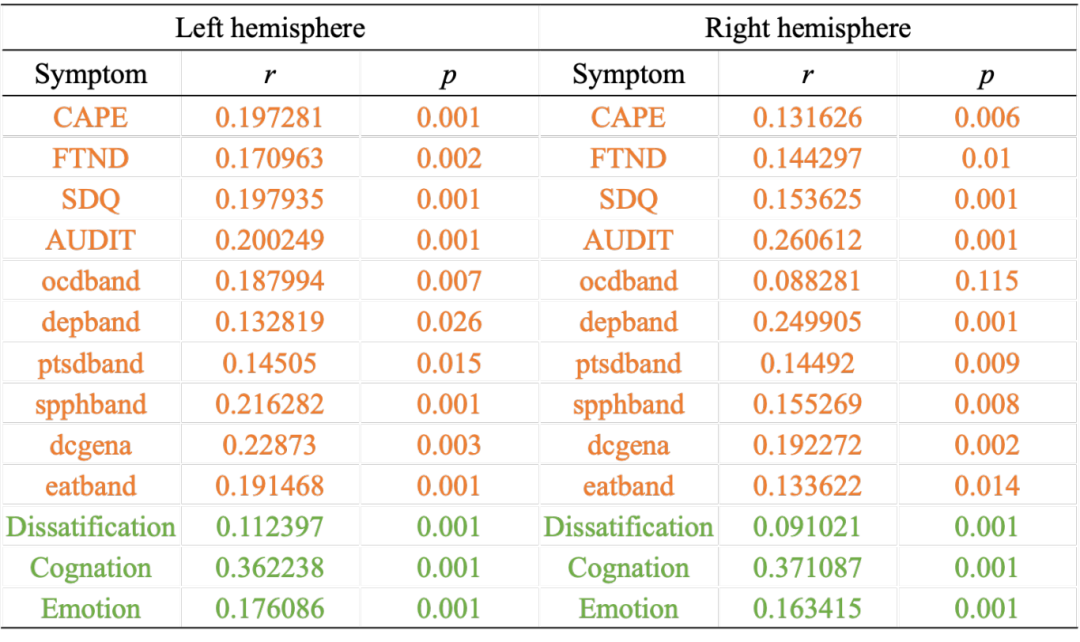

TGC不仅刻画了大脑皮层几何模式与白质纤维连接的耦合关系,还与功能和行为密切相关。研究表明,TGC能够重现多种任务状态下的大脑激活模式,这说明它不仅反映解剖结构,还捕捉到功能特征。更有意思的是,TGC能预测智力、情绪状态以及成瘾倾向等认知行为指标。这种预测比起只使用白质纤维连接特征有更好的效果。在青少年中,14岁时的TGC甚至可以预测19岁和23岁的认知表现,这为早期教育与干预提供了新的参考。

TGC可以预测多种认知行为指标

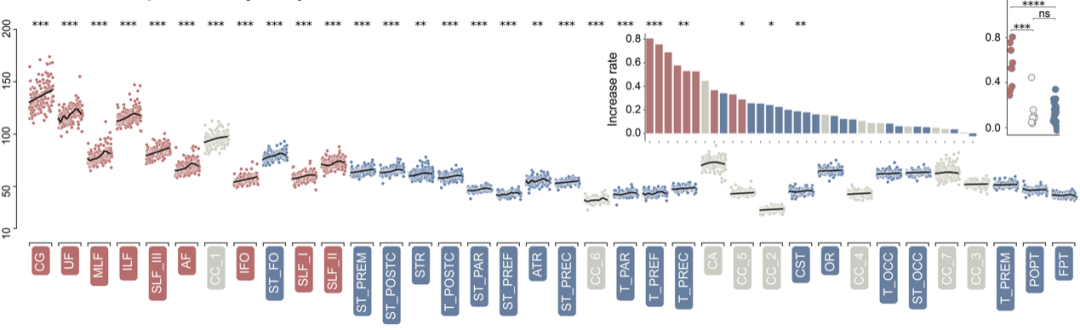

青春期TGC的动态发育模式

儿童青少年时期是脑结构快速重塑的关键阶段,TGC在多条关键纤维束中变化显著。多数白质纤维束与皮层几何的耦合关系在发育中动态演变,发育模式显著的纤维束往往耦合更强。与语言相关的弓状束、中纵束和钩束不仅耦合值高,增长速率也快,在语言、情绪和执行功能等认知能力的发展中起核心作用。青春期这些纤维束与皮层几何的异常耦合与精神分裂症、抑郁症等疾病相关,这些疾病常伴随语言处理、情绪调节和认知控制障碍。追踪这些纤维束与皮层几何的耦合轨迹,有助于揭示疾病机制,并为高风险阶段的早期干预提供科学依据。

TGC的发育轨迹

人脑的复杂性与精妙性远超我们的想象,而这项研究为我们打开了一扇新的大门,为理解大脑如何通过“形状+连线”协同支撑认知和行为提供了全新视角。TGC可以作为儿童认知发育评估、精神疾病早期检测和个性化治疗研究的参考,有助于研究这些连接的变异如何与神经病学和精神病学疾病相关,从而支持开发针对特定白质通路的新诊断工具和治疗策略。

该论文的第一作者为中国科学院自动化研究所的博士生李德莹(已前往荷兰Donders Institute for Brain,Cognition and Behaviour深造),中国科学院自动化研究所樊令仲研究员与初从颖副研究员为通讯作者。论文合作者包括澳大利亚墨尔本大学的Andrew Zalesky教授,复旦大学的贾天野教授,以及桂林电子科技大学的程禄祺副教授。该研究受到国家科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目和国家自然科学基金等项目的资助。

论文信息:Li,D. et al. Mapping the coupling between tract reachability and cortical geometry of the human brain. Nat Commun 16,7489 (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-62812-9